共计 7625 个字符,预计需要花费 20 分钟才能阅读完成。

编程作为人与人工智能之间的桥梁,在生成式AI的商业应用中展现出其独特的价值。由于编程的结构化特征、易于验证的效果以及用户的强烈付费意愿,它被认为是最具潜力的商业化领域。然而,长期以来,Anthropic的Claude几乎完全垄断了这一市场,以其强大的编程能力占据了主导地位。

现如今,随着Anthropic主动停止对华供货,国内的大型模型公司正在抓住这一良机。特别是Kimi、智谱和Qwen等在长上下文处理和推理能力方面已经深耕的公司,迎来了展示实力的最好时机。

2025年9月5日,Anthropic发布公告《更新对不支持地区的销售限制》,正式宣布停止向大多数股权由中国资本持有的企业及其子公司提供Claude服务。

在公告中,Anthropic不仅将中国等国家视为敌对国家,还明确禁止中资占比超过50%的实体使用其服务。这一决定直接影响了新加坡、香港等地的部分中资子公司。

面对这项禁令,很多大型模型厂商感受到了一股强烈的国产替代契机。

在不久前的阿里云栖大会上,阿里不仅推出了七个大型模型,尤其是新版旗舰模型Qwen3-Max的能力得到了进一步提升。截至目前,其预览版已经在LMArena的编程能力排行榜上位列第三。

阿里的技术专家详细阐述了他们对AI编程的战略思考:由于代码具有“可验证”的特性,编程被认为是实现通用人工智能(AGI)的一个重要领域。基于此,阿里的最终目标并不止于“代码助手”,而是要开发出能够像人类工程师一样自主完成复杂任务的“自主编程智能体”。

在大型企业的夹缝中生存的“小龙”们,也迎来了难得的商业机会,其中Kimi就是最具代表性的。禁令发布当天,K2更新了性能,并迅速宣布高速版API限时半价。

在Anthropic停止对中国供货后,全球知名的AI编程平台Roo Code的最新评分显示,月之暗面的Kimi K2不仅是当前排名最高的开源模型,也是前十名中速度最快、价格最优惠的模型。

Roo Code评测称K2为最高评分的开源模型

商汤、京东云等竞争对手也在密切关注,迅速推出了开发者迁移计划,而同为“小龙”的智谱则在第一时间推出了一键搬家服务,并于9月22日推出专为高频重度开发者设计的GLM Coding Max版本,开启了“拼好模”的促销活动。

国产替代的号角已吹响

对于众多国产AI企业而言,Anthropic的禁令犹如一声号令,市场争夺战瞬间展开。

在9月5日当天,K2发布了更新,兼容性、输出速度、编程能力和上下文长度都得到了提升,接着Kimi宣布高速版API限时半价,显然是想吸引Claude的用户。

其他国产企业也迅速响应:

智谱AI宣布为Claude API用户提供“一键搬家”服务,并为新用户提供2000万Tokens的免费体验,其为开发者量身打造的GLM-4.5编码专属月套餐,价格仅为Claude的七分之一。

商汤科技的“日日新SenseNova”也为原Claude用户提供了快速切换的服务,附赠5000万Tokens的体验包,并且配备API迁移专属顾问和培训服务。

京东云则表示,将Claude Code接入京东云JoyBuilder大模型服务方案,以及JoyCode+JoyBuilder大模型的智能编程解决方案,以协助开发者平稳过渡。

与新兴的AI企业相比,传统互联网巨头的态度显得较为模糊,甚至有些尴尬。

关于是否会宣传Qwen替换Claude,一位阿里云员工曾对观察者网表示:“国内使用Claude的用户不多,目前没有这样的计划。”

除了认为市场份额不足外,大企业们低调处理的另一个原因可能是它们在海外布局中普遍依赖Claude技术。

字节跳动的AI代码编辑器Trae采用了类似抖音和TikTok的策略,分为国内版和国际版。其国内版本早已无法使用Claude,而国际版本仍将Claude作为卖点,如今面临技术断供的风险。

Trae在新加坡的运营实体遇到了麻烦,其运营方是字节新加坡子公司SPRING,且通过新加坡实体向用户提供OpenAI的GPT和Anthropic的Claude模型。

尽管通过公司架构规避了地缘政治和数据审查的风险,但在禁令发布后,Trae收到大量退款咨询。

对此,Trae的管理员在官方Discord中表示,Claude仍然可用,并且强调目前没有停止Claude服务的消息,劝用户“暂时不要考虑退款”。

除了字节,阿里巴巴的Qcoder和腾讯的CodeBuddy在海外推广时也将Claude作为卖点,现阶段也面临断供风险。

虽然Anthropic的声明明确针对中国及中资占股51%以上的实体进行封禁,但对于如何认定51%的中资身份,尚无统一标准。而无论是Claude垄断的最终解释权,还是维权过程都存在巨大的时间成本和法律不确定性。这次Anthropic的禁令如同达摩克利斯之剑,笼罩在所有中资企业的头顶。

这也意味着,Anthropic的封禁不仅为国产大型模型企业提供了展示实力的平台,也促使国内开发者、海外中资企业甚至海外开发者重新思考其技术路线。

月之暗面的“反击战”

今年年初,月之暗面曾一度陷入被DeepSeek夺走光环的“黑暗时刻”。然而,在过去的半年多中,面对来自DeepSeek、互联网大厂及“小龙”的激烈竞争,Kimi在大幅缩减市场投放的情况下仍能保持用户规模。

这与其在今年7月推出的“王炸”——Kimi K2,以及背后的一次深刻转型密不可分。

今年3月,金沙江创投的朱啸虎曾公开表示:“杨植麟在科研方面可以,但我不清楚他如何商业化。月之暗面在国内大模型上处于领先地位,但长远来看,仍需证明其价值,至少要追赶上美国开源技术。如果能超越开源,团队才真的有价值。”

这番来自顶级投资人的质疑,几乎为月之暗面的未来打上了问号,也精准预言了接下来几个月必须面对的挑战。

除了DeepSeek带来的行业冲击,2025年AI赛道也迎来了激烈的竞争局面。腾讯高调入局,借助微信生态推动元宝,阿里将Qwen模型植入夸克、钉钉等平台以抢占市场,而字节的豆包则稳步通过抖音引流加大市场投入,每个巨头都在各自领域占据了一席之地。

今年的AI竞争除了争夺市场入口,各家企业还在产品发布上展开了激烈竞争,AI公司发布产品的频率明显上升,昆仑万维甚至曾在一周内推出了6款模型。

与同行们频繁推出新产品不同,月之暗面在今年的表现显得较为低调,直到7月才突然推出了最新的K2模型。

K2是一款参数规模达到1万亿、拥有384个专家的MoE模型,成为全球首个达到1T参数量的开源模型,设计精妙,极大降低了部署门槛。K2专注于编程和通用智能体能力,完全开源,并兼容OpenAI、Anthropic API格式,发布时便明确与Claude形成直接竞争。

在跑分方面,K2的表现达到了开源模型的SOTA水平,与顶尖闭源模型相比毫不逊色,不仅在开源模型中脱颖而出,更在整个大模型竞争中跻身第一梯队。

在具体应用领域,K2模型的表现也得到了用户及行业专家的认可。

多位程序员和AI从业者在接受观察者网采访时表示,从2025年的角度看,AI编程产品几乎只有两个选择,要么是使用Anthropic的Claude3.7/4.0,要么是谷歌的Gemini 2.5 Pro/Gemini Cli,而K2的表现已经达到了不相上下,甚至在某些案例中更胜一筹。

即使不是推理模型,Kimi在曾经困扰大模型的常识性问题上也展现了其进步,比如在“6.9和6.11哪个大”或“strawberry有几个字母r”等曾经的“难题”,以及在生成183个“哈”字等特意刁难AI的问题上,K2都成功给出了正确答案。

Kimi K2崛起:AI编程时代的战略转型与市场竞争

不久前,Kimi K2的问世为朱啸虎曾提出的三个关键问题提供了明确的答案。从技术层面来看,K2不仅在多个方面赶超了同时期的美国开源模型,更是荣登Roo Code开源排行榜的首位,这无疑是其技术实力的最佳印证。而在商业化方面,月之暗面公司则果断放弃了之前模糊的C端打赏模式,转而投向了需求更加明确、商业路径更为清晰的高价值长链路任务领域。

K2的推出和开源选择,标志着月之暗面公司战略的深刻变革。

去年11月,创始人杨植麟曾阐述过为何Kimi会进行大规模的市场投放。他指出,Kimi的首要任务是确保用户留存和增长,因为技术会不断进步,API价格也会随之变化,但获客成本却只会增加。因此,提前投入资金来解决获客问题,不仅能够建立用户的品牌认知,用户带来的数据也能促使Kimi形成“使用越多,效果越好”的良性循环。

从单一的ChatBot竞争角度来看,杨植麟的战略是合理的。然而,随着DeepSeek在今年1月底的出现,市场格局发生了剧烈变化。

在以往的用户增长模式已经难以为继的情况下,Kimi迅速调整策略,转向开源,开始着手构建生态系统。

一位来自月之暗面的研究员坦言:“开源的首要目的在于提升品牌知名度,如果选择闭源,绝对无法获得如今的关注和讨论。”

然而,开源的真正目的远不止于此。他表示:“开源能借助社区的力量来完善技术生态,同时意味着更高的技术标准,这将迫使我们开发出更优秀的模型,与AGI的目标相一致。”

换句话说,一旦一个模型选择开源,就意味着它必须展现出足够的通用性,以便第三方能够轻松验证和复现,而不能依靠特定的调整来掩盖其性能。

这一战略转型背后同样蕴含着商业考量。

目前,AI商业化的主要方向包括ChatBot订阅、AI生成图像/视频以及AI编程。对于中国用户而言,让他们为AI聊天付费几乎是不可能的,ChatBot仅仅是AI流量和数据的一个入口。

Kimi并非没有进行过商业化尝试,2024年5月推出了5.2至399元不等的打赏功能。最近又有消息称,Kimi将在Agent功能上推出会员订阅服务。

曾经的打赏用户展示Kimi会员权益

在AI生成图像/视频功能方面,Kimi在推出了两个灰度测试产品后,没有进行进一步的更新,因此这可能并不是其战略重点。因此,专注于编程领域将是既能发挥自身优势,又具备可行商业模式的选择。

清华姚班优秀毕业生、OpenAI研究员姚顺雨在近期的访谈中表达了对编程赛道的看好:“2022年我一直在思考,为什么没有人做Coding Agent,这明明是非常重要的事。”

他指出:“编程是人与AI最佳连接的工具,就像人类的手,拥有手才能使用锤子、剪刀等工具,从而完成各种任务,因此各大模型现在都在争相提升编程能力。”

同样来自清华的杨植麟虽然没有明确表态,但从他的过往发言和经历中,可以看出他的战略思路。2023年,当大家都追求通用能力时,杨植麟在采访中就明确表示:“我们将200万字的上下文作为第一优先级,而不是去追逐通用榜单。”

Kimi K2的设计和开发理念与Coding Agent高度契合。

因此,在许多人追求通用Agent之际,聚焦于编程领域的选择,正是杨植麟的一贯思路。

此外,进入这一赛道的另一个核心优势在于占据国产替代的生态位,努力成为“中国的Anthropic”,以填补Claude所遗留的市场空白。

作为纯国产模型,Kimi不仅无须担忧合规和备案问题,且作为这一领域的早期参与者,一旦能形成行业生态,即使其他开源模型也参与竞争,生态带来的沉没成本将成为Kimi的潜在护城河。

不止Kimi:巨头与独角兽的“代码豪赌”

当然,瞄准编程这一战略高地的并非只有月之暗面。实际上,这已成为国内主要大模型厂商的必争之地。

以智谱为例,其市场策略尤为引人注目。作为源自清华、带有浓厚“国家队”色彩的AI企业,外界可能认为其发展路线将相对稳健保守。

然而,智谱在市场竞争中的表现却显得格外激进。其最新推出的“GLM Coding Plan”,旨在构建一个极致开放、兼容的编码生态。在原有支持Claude Code的基础上,新增了对Roo Code、Cline、Kilo Code等多种主流AI编程工具的兼容,并覆盖所有主流IDE环境。

这种“广撒网”的平台化战略,加上最低20元的月付计划和“拼好模”式的拉新优惠,迅速在大模型领域掀起了激烈的价格战。

这种看似“不计成本”的投入,清晰地体现了智谱的雄心:不仅要在技术上与国际顶尖模型对标,还要在商业上以最接地气的方式,全力争夺开发者的心智和市场份额。

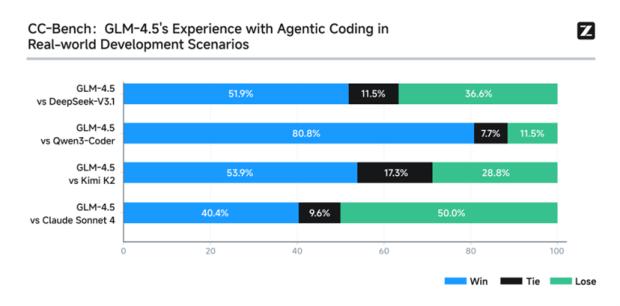

低价拉新并不意味着智谱在技术实力上存在短板,反而显示出国产大模型的技术实力已达到全球领先的水平。GLM-4.5凭借1/7的价格解决实际问题的能力,已接近Claude Sonnet 4。

在CC-Bench评测体系下,国产开源模型的表现已接近国际顶级模型

在GLM-4.5发布后的多个开源评测中,该模型与国际主流模型的竞争力保持一致,其中在WebDev Arena中与全球领先模型并列第二,在SWE-bench Verified性能上优于Gemini-2.5-Pro和GPT-4.1。在CC-bench的评测中,智谱、DeepSeek与Kimi K2模型互有胜负,而Qwen-Coder则在一定程度上占据优势。

值得注意的是,这并不代表阿里在AI编程领域落后,仅仅说明国内竞争正在逐渐达到白热化的程度。

就在9月24日,阿里在云栖大会上正式发布了Qwen3-Coder的重大升级。

对于阿里巴巴这样规模的巨头而言,AI编程这一看似狭窄的赛道,却获得了其坚定的战略性投入。这是由于阿里深知开发者在其“云”业务中占据的基础性和关键性地位。

阿里云栖大会:AI编程的未来与挑战

在云栖大会的技术讲座上,通义实验室的算法专家深入探讨了他们对人工智能编程的独到见解。他们指出,编程代码是人类与数字世界沟通的关键工具,而由于其“可验证”的特性,AI编程将成为实现通用人工智能(AGI)的先锋领域。由此,阿里将AI编程的发展清晰地划分为三个阶段:最初的代码补全,接下来的代码助手,最终目标是创造能够独立完成复杂任务的“自主编程智能体(Agent)”。

为了实现这一最终愿景,阿里的技术路线图显得极为明确:首先,在预训练阶段充分利用海量且高质量的代码数据(高达7.5万亿Tokens)为模型注入丰富的“记忆”;其次,重视超长上下文的处理,以确保模型能够高效管理整个代码仓库;最后,通过强化学习(Reinforcement Learning)模拟人类从错误调试中汲取经验,不断提升模型的能力。这一切的背后,依赖于阿里云自建的强大训练基础设施,能够迅速启动数以千计的虚拟环境,为AI智能体的演化提供强有力的支持。

因此,Qwen3-Coder的升级——更快的推理速度、更高的安全性以及256K的上下文窗口——体现了这一宏大的战略构想。在其开源后,OpenRouter平台上的调用量激增1474%,进一步验证了这一策略的有效性。

同时在云栖大会上发布的Qwen3-Max,作为阿里最新的闭源旗舰模型,在解决真实世界问题的SWE-Bench测试中表现突出。这一成果清晰地展示了阿里的“组合拳”策略:通过顶尖的开源模型吸引广泛的开发者,同时利用最强大的闭源模型服务高价值的企业客户,最终将AI编程的投资转化为整个云计算帝国的增长引擎。

无论是程序员日常工作中对简化重复任务的迫切需求,还是未来低代码甚至无代码时代带来的大量编程需求,都指向一个共同的未来:编程正在演变为AI时代的“通用语言”。与其说阿里选择了一条垂直领域,不如说它选择了成为下一代AI原生应用的基础设施和操作系统,这无疑是一个赢家通吃的战略高地。

历史性机遇,亦是历史级挑战

Anthropic的禁令无意中为中国AI技术的发展创造了一个前所未有的机遇。

然而,打赢这场反击战或许只是漫长征途的起点。所有参与者面临的道路并非一路平坦,而是布满了更加严峻的“焦土战争”。

首要挑战是“从惊艳到稳定”的基础设施鸿沟,这在To B市场中至关重要。在Kimi K2上线初期,激增的访问量曾导致服务器出现卡顿和延迟。这对C端用户而言也许可以容忍,但对企业级服务来说则是致命的缺陷。在2025年的AI竞赛中,模型的性能和稳定性同等重要。竞争对手,无论是资金雄厚的互联网巨头,还是同样强劲的智谱等新兴“小龙”,都在密切关注。每家企业都必须证明自己不仅能提供“王炸”产品,更能提供像水电煤一样可靠的基础设施服务,而这背后考验的是供应链、工程能力以及巨额资本的极限。

其次,开源后的商业化之路远比预想的复杂。以月之暗面、智谱、DeepSeek为代表的开源玩家,虽然赢得了声誉和生态的入场券,却也将自己最锋利的武器“公之于众”。

从商业化的角度来看,这意味着一场残酷的“左右手互搏”。这些开源模型公司提供的官方API服务,不仅要面对来自直接竞争对手的价格战,更要面对一个更可怕的敌人——被各大云厂商“魔改”并低价打包的开源模型。阿里云、腾讯云等完全可以将任何流行的开源模型作为“亏损换市场”的引流产品,以远低于官方API的价格提供服务,从而轻松“截胡”客户。

值得注意的是,Kimi K2发布后,海外各大AI和云平台迅速部署了该模型,Perplexity的CEO在社交媒体上表示,基于K2的良好表现,公司后续可能会利用其进行后续训练。

因此,所有开源玩家必须以更快的速度建立起围绕官方API、Agent功能等增值服务的深厚护城河——无论是极致的性能优化、独特的功能,还是强大的解决方案生态。否则,模型的优越性最终可能只是为他人提供了便利,而自身却陷入“叫好不叫座”的商业化困境。

与依靠幻方量化持续烧钱的DeepSeek或拥有强大云业务支持的互联网巨头不同,大多数AI独角兽公司在自我造血或对投资人负责的背景下,实际上都不允许无止境地投入资源于生态建设。在技术信仰与商业现实之间找到平衡,是这些明星创业公司面临的最大挑战。

尽管如此,在Claude禁令带来的机遇期内,无论是AI独角兽还是它们的投资者,乃至急需国产合规替代方案的开发者和企业,都暂时松了一口气。国产大模型的集体崛起,至少证明了中国AI的实力在关键时刻能够推出“王炸级”产品。然而,这盏在漫长征途上点亮的指路灯是否能够持续燃烧,最终取决于中国的AI参与者能否在技术之外,赢得关于稳定性、生态和商业模式的更艰难之战。

在这个充满机遇与挑战的旅程中,Kimi抢占了先机,但阿里不遗余力的投入及智谱的紧逼都不容小觑。中国AI的“王座”仍在空缺,真正的胜者将会在技术、生态与商业的残酷“铁人三项”中诞生。

本文系观察者网独家稿件,内容仅代表作者个人观点,不代表平台立场,未经授权不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。